「アントニオ猪木の強さと格闘技術」のバックボーンに迫るシリーズ。前回①でご紹介した通り、アントニオ猪木はデビュー間もないころから、日本プロレス道場においてアマレスと高専柔道(後の柔術)の技術を学んでいました。しかし、猪木さんの強さの源はもちろんこれだけではありません。

それが、よく知られる「カール・ゴッチとの邂逅、ヨーロッパのキャッチ・レスリング技術の習得」でした。

カール・ゴッチとは

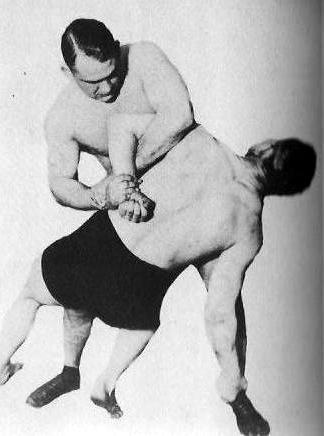

カール・ゴッチは1922年、ベルギー・アントワープ出身。13歳からレスリングを始め、1948年のロンドン五輪にグレコローマン・レスリングのベルギー代表として出場しています。1955年にプロレス転向すると1962年にオハイオ地区認定AWA世界ヘビー級チャンピオンになるなどしますが、妥協なきファイトスタイルがプロモーターに敬遠され、プロレスラーとしては不遇のキャリアを歩んでいました。

ゴッチは1961(昭和36)年、日本プロレス「ワールドリーグ戦」にカール・クラウザーのリングネームで初来日。若き日の猪木さんは地方巡業中、力道山の付け人の仕事の合間に貪欲にゴッチに教えを請いました。

ただしその当時は「合理的なトレーニング方法」を伝授された程度で、本格的に技術を学んだのは1967(昭和42)年、猪木さんが東京プロレスから日本プロレスに「出戻り」してから、ゴッチが日本プロレスからコーチとして招聘され「ゴッチ教室」を開講してからです。

日本プロレスがゴッチをコーチとして招聘したのは何故なのか?

この「ゴッチ教室」は短期間のキャンプ程度ではなく、ゴッチさんが日本に住居を構えて行った、本格的なものでした。多くの資料で「日本プロレスの要請により」と書かれていますが、どういう経緯で誰が依頼したのか、はよくわかりません。

元から個人的に教えを受けていた猪木さんがリクエストした、と考えるのが自然ですが、東京プロレスから「出戻り」したばかりの猪木さんに果たしてそんな権利があったのか、疑問が残ります。「ゴッチは1月から日本に移住しゴッチ教室を開いた」「アントニオ猪木が日本プロレスコミッショナー・自民党副総裁の川島正次郎氏立会いの下、日本プロレスへの復帰が発表されたのが4月6日」という時系列も謎でした。

猪木さん自身、「日本プロレスがゴッチをコーチに招いてくれた」と語っており、自身が呼んだ、という言い方はしていません。北沢さんに至っては、「強くなり過ぎた猪木さんを潰すためだったのでは」という物騒な発言まで残しています。

詳しく調べてみると、ゴッチを日本プロレスがコーチとして招聘した理由が判明しました。

猪木さんが東京プロレスから1967(昭和42)年、日本プロレスは力道山の遺産であった渋谷のリキ・スポーツパレスを売却し、エムパイア・ビルと改名。その施設内に、日本プロレス専用のトレーニングジムが新たに完成しています。完成式は11月28日、カール・ゴッチも列席しました。

実はこの施設の誕生とゴッチの招聘は、前年に「金の卵」として期待の高かった東京五輪のオリンピアン:レスリングの斎藤昌典(マサ斎藤)と杉山恒治(サンダー杉山)、そしてラグビー出身の草津正武(グレート草津)を次々と他団体(東京プロレスと国際プロレス)に引き抜かれた苦い経験から講じられた、企業防衛の一環だった、というのです。

理由はどうあれ、日本プロレスにカムバックしたばかりの猪木さんからするとこの「ゴッチ教室」開講は、願ってもない好機となりました。

ゴッチのキャッチ・テクニックの“極意“とは

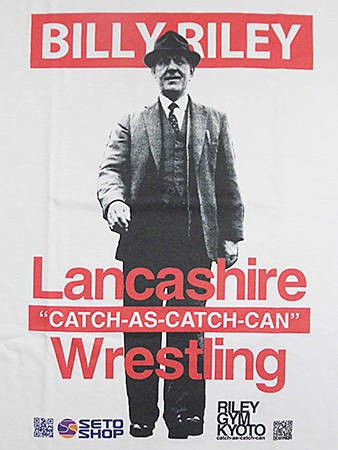

この時猪木さんがゴッチから学んだのは、イギリス・ランカシャースタイルの「キャッチ」と呼ばれるレスリング技術でした。

「キャッチ」とは、“キャッチ・アズ・キャッチ・キャン”(捕まえられるものなら捕まえてみろ、どこでも好きに掴んでよい、などの意)の略称で、イギリス・ランカシャー地方発祥のレスリング・スタイルです。

投げ、押さえ込みなどの通常のレスリング技に加えて「サブミッション(相手を戦闘不能にする多彩な関節技・絞め技)」のテクニックを用いて試合を行います。19世紀後半にアメリカで誕生した近代プロレス(およびフリースタイル・レスリング)は、イギリスからの移民たちのこの「キャッチ」スタイルが源流になったと言われており、1908年には、講道館柔道普及のため世界を転戦していた前田光世(コンデ・コマ)がブラジルに渡る前、英国で開催されたキャッチの国際大会(アルハンブラ・トーナメント)に出場した記録が残っています。

ゴッチは、キャッチの本場・イギリス・マンチェスター州ウィガンでビリー・ライレーが主催する「ビリー・ライレージム(通称:蛇の穴)」出身の強豪でしたが、前述の通りレスリング・ビジネスでは成功せず、「無冠の帝王」状態でした。

それは、第二次大戦前後から急速に進んだとされるマット界の「ショー化」が原因です。プロレスが興行ビジネスになると、プロモーターの権限が強まります。すると「強いか弱いか」だけでなく、「いかに人が呼べるか、チケットが売れるか」という論理が優先されます。

他民族の移民から構成されるアメリカでは、エリアによって求められるヒーロー像が異なります。さらに、戦時下で強まるナショナリズムや国民感情もマッチメークに影響を及ぼします。テレビジョンが普及してプロレスがTVプログラムになると、時間制限も含めてショー化の傾向はさらに高まりました。興行主であるプロモーターやTV局からすれば、強いだけの“シューター”と呼ばれるレスラーよりも、魅せる技術と、ビジネスセンスに長けたレスラーを登用するのは当然の理屈です。

互角と言われた実力を持ちながら、ゴッチが“20世紀最大の鉄人”ルー・テーズのように世界王者、大衆のヒーローになれなかったのは、強さだけを求めて言うことを聞かない「頑固さ」が原因でした。そんなゴッチは、来日した際に力道山のライバルにはなれませんでした(一度だけ対戦し引き分けますが、その後は敬遠された)が、高いレスリング技術に見惚れた猪木が師事して、前述の通り1967(昭和42)年から日本プロレスの若手レスラー全体のコーチ役になり「ゴッチ教室」を開講しました。

ゴッチ教室は第一期が1967年11月~68年1月まで。第二期が1968年4月~69年5月までと、トータル1年4か月続きました。

この時期、猪木さんのもっとも大きな収穫は必殺技「卍固め」と「原爆固め(ジャーマン・スープレックスホールド)」の習得。しかし目立ったこの大技以外の、細かなグラウンド・テクニックと『殺し』の数々を伝授されたことこそが、真の収穫でしょう。

「一緒に汗を流して、リングでスパーリングやって。俺自身、その頃は相当力もついてきて、それなりになった時だったけど、スパーリングしていて『えっ、そこまでやるの?』というのがありましたよ。ゴッチ流の技・・・関節技とかもあるんだけど、それ以上にあの人の『絶対負けない!』というプライドというのかな。そのためには『こんなのもあるの?』『こんなの使っていいの?』みたいな。要するに『ルールなし』みたいなことをするという。あの人は勝つためにはそういうものを幾つも持っていましたよ。」

猪木さんはその中で、体重移動(ポジショニング)の重要性を語ります。「アキレス腱固め、リストロックにしても、やっぱり体重移動というのかな。ゴッチさんはすごく力がありましたからね。自分も力はそれなりにありましたけど、それにプラスして柔らかさとか体重移動というのが。たとえばグラウンドで胸を合わせて相手に乗っかっていったときに、ほんの1ミリ・・・というのは大げさかもしれないけど、それくらいズレたら下からひっくり返されてしまう。でも、重石を載せられたようなバランスのとり方があって、体重移動とか力の抜き方とか。当然、上から押さえつけていると力が入っているわけです。ということは、逆にそれだけ下の相手にもチャンスがある。でも、ガチガチの個体よりもブヨンブヨンのものを乗っけられたら下になってる方はもう本当にどけようがないんですね。」

そしてその上で、逆関節を「極める」技術を叩きこまれます。「頭、首、腕、足・・・一番攻められるのはその辺。今は格闘技で自分から寝ることがあるけど、昔は相手がスタンドで構えているのを倒して、上に乗っかった瞬間にどういうふうにするか。それは肘が有効だったりする。今の選手の試合はあまり見ていないんだけど、肘を使い切っていない。」

そして猪木さんは、「関節技は、その人それぞれの特色がある。同じアキレス腱固めでも原型は同じでも、力の分散が違う。腕が太い人は自分の筋肉が邪魔して極めにくい。俺なんかは『骨と骨(ボーン・トゥ・ボーン)』で。マッサージでいえば、『すごく入る』みたいな感じ。入った瞬間に、極まる。それに相手の足を『掛ける』のが型だけど、俺のはその必要がない。『挟む』だけでもっていけるから。だからゴッチさん、俺、藤原のアキレス腱固めはそれぞれ違うんですよ。」と極意を語ります。

その後、ゴッチ流のレスリング・テクニックは新日本プロレスのストロング・スタイルのバックボーンとなり、アントニオ猪木の手によって「プロレスの神様」として日本で神格化されていきます。猪木の影響を受けた木戸修、藤原喜明、佐山聡、前田日明、高田延彦、船木誠勝らもゴッチに師事して、後のUWF、シューティング、リングス、パンクラスの精神的支柱となりました。

そのため現在では「猪木=ゴッチの弟子」というイメージが強いのですが、当時、実際に鍛えられたレスラーの感想は少し違います。ここで再び、北沢幹之さんのコメントを引用します。

北沢さんは日本プロレス時代の「ゴッチ教室」で、ある誤解からゴッチの逆鱗に触れ、延々と1対1のスパーリング、「かわいがり」を受けましたが、その間一度もゴッチに極められなかったという逸話の持ち主です。練習前日に食べたブドウパンの匂いをゴッチから「飲酒して練習に来た」とか勘違いされ、ゴッチは芳の里社長に了解を得た上で、制裁のガチ・スパーを仕掛けてきました。

「でも、自分はゴッチさんが来る前から猪木さんとスパーリングしてましたから、極められなかったんです。それに、普段からゴッチさんの動きをよく見てたんで次にどういう技が来るかもわかってたし、守るのは大丈夫だという自信もありました。」

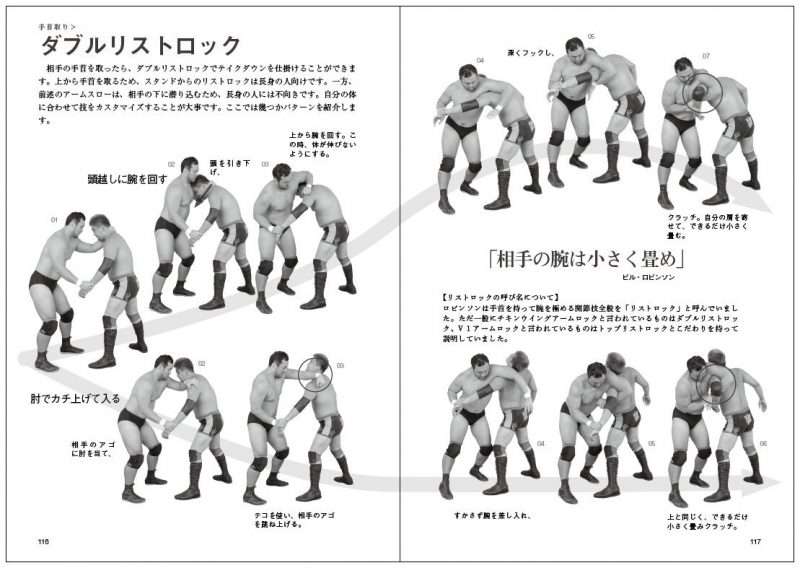

vsビル・ロビンソン戦に見るキャッチ・レスリング技術

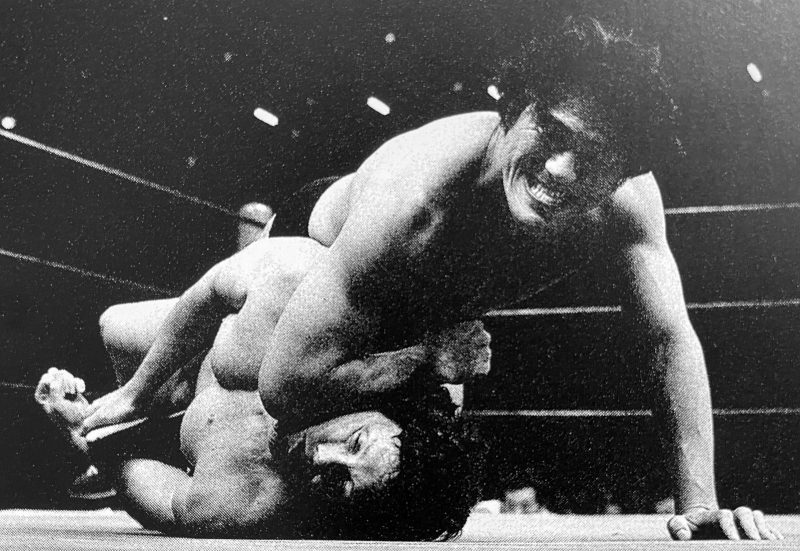

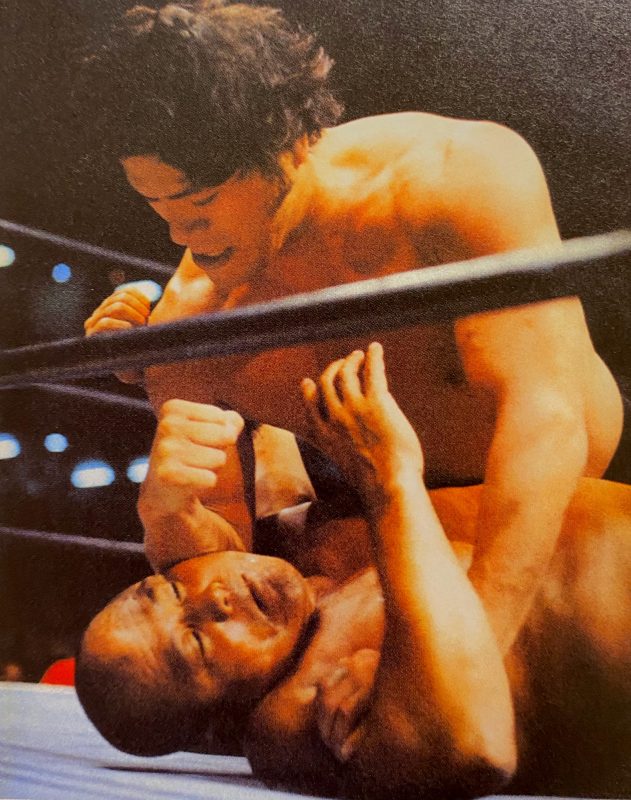

カール・ゴッチから継承した猪木さんのキャッチ・レスリングの技術がもっとも堪能できるのが、1975(昭和50)年にたった一度だけ実現した、ビル・ロビンソンとの一騎打ちです。

この1戦についてはこちらでも詳しく語っていますが、総合格闘技(MMA)を経た現在の視点で見ると、基本技の攻防の中での両者のポジショニングや、互いに少しだけ引き出しを開けて見せるシュート・テクニックなど、見る度に新しい発見があります。

互いに腕、首、足を取る際も、決して同じ技は使いません。そして常に「てこの原理」を活かして相手のバランスを崩し、コントロールし合います。そのためにごく普通のプロレスなら単なるつなぎ技のフロント・ネックロックやボディ・シザースが殺し技的な威力を発揮します。下になっても腕や足を入れてガード・ポジションで距離を取り、常に相手に有利な体制をとらせないポジショニングの攻防が延々と続きます。そして、極め合いになると両者ともに安直にロープ・エスケープで終わらせず、顔面や大腿部の急所を突いて外し合うなど、見所が満載です。

この試合の素晴らしさは、アマチュアな「ガチ」とか「セメント」ではなく、プロフェッショナルとしての技術を競い合う「プロレスのコンテストマッチ」として格闘技経験者の目にも矛盾がなく、加えて要所要所にプロレス的な大技の攻防もあり、素人である観客を楽しませる見せ場もきっちり創っている点にあります。それ故に、両者のプロフェッショナル・レスラーとしての技量に唸らされるのです(当時、観戦したアマレスの笹原正三氏が『プロのレスリングは凄い』と唸ったと伝えられています)。

この試合、猪木さんより年齢が上のロビンソンは既にアスリートとしてはやや下り坂で、膝に故障を抱えていたにも関わらず、キャッチのテクニックだけでいえば、猪木さんを上回っているように見えます(猪木さんも「ロビンソンは観客に見えない技をたくさん知っていた」と述懐)。これはゴッチのフィルターを通して学んだ猪木さんと、本場の蛇の穴で直接、腕を磨いたロビンソンの差でしょう。

しかし、猪木さんのユニークな点は、ロビンソンとこうしたテクニカルな試合をする一方でドリー・ファンクJr.とはスピーディな近代的アメリカン・プロレスを、タイガー・ジェット・シンとは血みどろの抗争劇を・・・などなど、どんな相手とでも「名勝負」を繰り広げられるプロレスラーである点です。それ故に、数多くのレスラーが「猪木戦が最高の名勝負」「だが、ほかの試合はそうでもない」ということになるのです。

関連記事

>猪木vsビルロビンソン②「ジャイアント馬場の逆襲・仁義なき暗闘」

ゴッチ門下の兄弟子 ヒロ・マツダ と アントニオ猪木

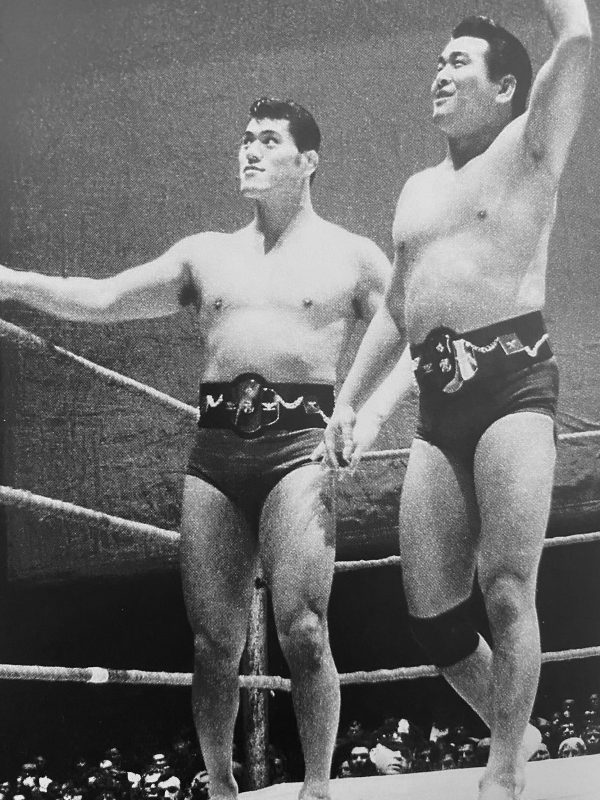

ここで、ゴッチ門下で猪木さんの「兄弟子」にあたる、ヒロ・マツダについても触れておきましょう。

ヒロ・マツダさんは1937(昭和12)年生まれ、本名 小島 泰弘。高校野球のエースから1957(昭和32)年に日本プロレスに入団するも、1960(昭和35)年に退団。猪木さんとはすれ違いでした。

その後ペルーに渡ったマツダさんは、メキシコを経てアメリカへ転戦。この時期にカール・ゴッチに師事しています。1964年にはフロリダ州タンパでダニー・ホッジを破りNWA世界ジュニアヘビー級王座を獲得。

当時、悪役専門だった日系レスラーではめずらしくベビー・フェイスで活躍し、日系アメリカ人のデューク・ケオムカをパートナーに、1964年から1965年にかけて、スカル・マーフィー&ブルート・バーナードやフレッド・ブラッシー&ターザン・タイラーなどの強豪チームとフロリダ版NWA世界タッグ王座を巡ってしのぎを削り、当時のNWA世界ヘビー級王者ルー・テーズにも度々挑戦し、60分フルタイムも演じています。

猪木さんが初の海外遠征に出たのは力道山の死後、1964昭和39)年。デューク・ケオムカさんの紹介で出会った2人は反日感情が特に根強いテネシー地区でタッグを結成し、エディ・グラハム、サム・スティムボード組らをライバルに共闘。

俗に「力道山が相撲部屋の慣習から持ち込んだ上下関係などの不文律や、日本独自の精神論に反旗を翻した最初の弟子」と言われるマツダさんですが、猪木さんは特にそういう空気は感じず、「マツダさんと力道山の話をしたことはほとんどなかった」と語っています。

猪木さんは「当時、俺は日プロでは誰にもスパーリングで負けなかったけど、マツダさんと練習してみたらすでに彼はゴッチの門下生だったこともあって、俺が知らないテクニックをいっぱい持ってた。」と振り返ります。

正式にゴッチさんから技術的な指導を受ける前の猪木さんからすると、マツダさんの持つ「ゴッチ直伝のキャッチ・テクニック」は垂涎で、ますます「ゴッチさんにもっと教えを請いたい」と感じたのではないでしょうか。

時は流れてその12年後、1978(昭和53)年12月16日にアントニオ猪木vsヒロ・マツダのはじめてのシングルマッチが実現しました。舞台は新日本プロレスが開催した「プレ日本選手権」シリーズの決勝戦。

マツダさんはフリーランス日本人レスラー(上田馬之助、マサ斎藤、サンダー杉山、剛竜馬ら)「狼軍団」の総帥、という役どころでした。

猪木さんはこのマツダさんとの対戦を、次のように振り返ります。「すごく技が切れて巧かった。けど、俺にはマツダさんの動きが大体読めてた。同じゴッチ門下ということもあるけど、マツダさんはすでに一つの型を持っていて、逆にそれが俺としてはやりやすかったんですよ。意外性がないんで安心というか。もともと俺とは体力や柔軟性の面で差がありましたし、すでに彼は年齢的にも下り坂(41歳、猪木さんは当時35歳)でしたから。」

マツダさんは現役引退後、ハルク・ホーガン、レックス・ルガー、武藤敬司らを育てた「名伯楽」としてマット界に貢献し続けました。猪木さんはその腕前を評価し、感謝のコメントを残しています。

「それは無条件で評価できますね。基本的にマツダさんのプロレス観やこだわりは俺と似ているので、彼に選手を預けておけば安心なんですよ。新日本プロレスとしても、マツダさんには本当に感謝してます。」

「ゴッチ一辺倒」では決してない、猪木の格闘技術

そのヒロ・マツダさんに「ホウキ相手でもプロレスできる」と言われた猪木さんの柔軟さは、肉体的だけでなく思考的にもガチガチでカタイ、ゴッチのプロレスとは大きく異なります。

猪木さん自身はゴッチから学んだこと、として「プロレスとは何かということですね。もしかするとゴッチさんが教えたかったことと俺の理解の仕方は違っていたかもしれないんだけど。」「『べき論』はあんまり好きじゃないんだけど、『プロレスはこうあるべきである』という哲学や基本を教わったことは確かですね。」と語っています。

そして、ゴッチ流を正当に継承したにも関わらず、なぜスタイルが違うのか?との問いに、「俺がいい加減だから(笑)。結局、力道山の色もそんなに受け継いでいないでしょう? 型にはまらないことで、アントニオ猪木というのはできあがったといえるんじゃないかな。」と答えています。

そうなのです。猪木さんのユニークな点はゴッチ(キャッチ)一辺倒ではなく、前回ご紹介したアマレスと高専柔道、そしてこの後ご紹介する他の世界の強豪レスラー達、さらには他の格闘技からも貪欲に技術を吸収し、自分の中に取り込んでいった点にあるのです。

巷でよく言われる「猪木=ゴッチ直伝」がすべてではない、ということは、両者の弟子である佐山聡(初代タイガーマスク)さんも証言しています。

佐山さんによれば「(新日本プロレスでの)ゴッチ道場ではなぜかゴッチさんが嫌っていたので、膝十字固めや腕(ひしぎ)逆十字固めも使っていなかった。ルスカ戦の前から猪木さんはよくスパーリングではやってたんですけど、レスリングの世界にはあの技を軽んじる風潮があったんです。」

これは猪木さんも「腕への関節技でいえば、ゴッチさんのは『小さくまとめていく』感じで、大きくさせない。肩関節もそうだし。」と違いを語っています。

また、後に総合格闘技で大流行したチョーク・スリーパーやヒール・ホールドについても佐山さんは「ヒールホールドは、バーリトゥードのイワン・ゴメスから取り入れました。スリーパーについては、もともと猪木さんの腕は細くて長いのでスリーパーを極めやすい体型なんです。ただ、あまり試合では使わなかった。実はこれもゴッチさんの石頭の影響で(笑)。ゴッチさんはチョークが嫌いだったんです。」

チョーク・スリーパーとフェイス・ロックの関係

よい機会なのでここで、チョーク・スリーパーについて触れておきます。

チョーク・スリーパーは第1回UFC以降、ホイスやヒクソンらグレイシー一家が必殺技として脚光を浴び、一時は総合格闘技(MMA)の代名詞的になった技。猪木さんも後年、引退カウントダウン時期あたりから多用しますが、全盛期はほとんど使用していません。

その理由について猪木さんは「くるのがわかっていれば、首のディフェンスはそう難しくないんだよ。だから俺たちはフェイス・ロックの練習をしたんだ。顎を引けば首はディフェンスできても、顔面は空いてる。」藤原喜明さんも「首を狙うのは簡単すぎる。俺たちはフェイスロックだった。」と語ります。

当然、プロレスではチョークは反則ですし、おそらくゴッチさんからすると「首を絞めて勝つのは野蛮で、レベルが低い」という感覚なのだろうと思います。

前述の猪木さんの言葉通り、全盛期のアントニオ猪木の試合では、この「顔面」を巡る攻防がよく登場します。腕に覚えのあるタフな相手や、逆に明らかに力の差がある選手との序盤戦で、猪木さんは手首の内側の骨の突起を使って相手の頬骨の下の急所をグリグリと擦る、あるいは振り子のように腕を振って叩きつけ、相手を「かわいがる」動きをよく見せています(これは当時のTV解説者、山本小鉄さんも「コレ痛いんですよ」とよく言及していました)。

これこそがまさに、猪木さんがゴッチから伝授された「裏技」の代表例です。

猪木さんは、その原点をこう語っています。「昔、ゴッチさんとスパーリングした時、俺が下で俯せになってガードしてると、顎にすごい衝撃があって口の中がざっくり切れたことがあったんですよ。グラウンドでは完全にガードの状態に入られてしまうと相手の体は根が張ったみたいに動かなくなる。いくらゴッチさんといえども、その状態になると簡単に技はかけられない。それで、拳骨で顎を打って、そのまま抉るように擦りつけたわけですね。一瞬、打たれた衝撃で隙ができるでしょう?そこで技に入ろうとしたんですよ。ゴッチさんにしてみれば俺なんか若造でしたから、一発で極めなければ気が済まなかったんでしょう。」

ゴッチはこのほかにも目を指で突く、亀の体制になった相手の肛門に指を入れる、手の甲や足の甲を踵で踏むなど「激痛」を伴う裏技で、膠着する相手をコントロールする技術を伝授していたことが知られています。

チョーク・スリーパーに関して猪木さんは「誰かに教わったわけじゃない。実戦とスパーリングで自分なりに見つけた技」として、「俺の腕が細くて長いという身体特徴と、スリーパーはぴったりだった。この技は腕に筋肉がつき過ぎていると掛かりが甘くなる。見栄えが悪くても、骨張った腕の選手の方が効く。よくパンパンに力こぶを作って全身で締めてます、というやり方をしている選手がいるが、そいつは見かけ倒しだと思って間違いない。」と語っています。

ゴッチが教えなかったチョーク・スリーパーについても猪木さんは柔道、レスリング、柔術などのかけ方を学び、実践の中で自身に合ったスタイルを身に着けたのでした。

ゴッチはタックルを軽視していた?

もう一つ、総合格闘技視点でゴッチ技術を語る上で、よく議論になるのが「タックル」についてです。よく「ゴッチ流のテクニックにはタックルがないので、対応できない」とその欠点を指摘されます。これについては、ランカシャー・スタイルにおける基本形が、「カラーアンドエルボー」という組み方だったから、というのがその理由と思われます。

立ち技から相手を「タックル」でテイクダウンするのではなく、両者が互いに相手の首に手をかけて組み合って五分(プロレスで言うところの「ロックアップ」)の体勢から、押し込み、引き込み、バランスを崩し、自身の有利な体勢にスイッチして攻め込む、力量を比べ合うのが、基本の型なのです。

その後、米国カレッジ・レスリング出身者が続々とプロレス界入りしてきたことで(シングル・レッグ)タックルを攻撃の基点に使う選手も出てきましたが、あくまでバリエーションの1つ。あくまでも基本形は、カラーアンドエルボーなのです。

ゴッチはグレコとフリースタイルの両種目で五輪代表として出場しているオリンピアンですからタックルの重要性も把握していたハズ…なのですが、あくまでも「カラーアンドエルボーがプロスタイルのレスリングの基本、作法だ」というスタンスだったのでしょう。

猪木さんは「俺たちのタックルは、また違うんですよね。こっちから飛んでいかない。だからまず組み合ってから、外してパッと後ろへ回るとかね。ま、ゴッチ流のタックルですかね。」「俺の場合はもともと形がないんですよ。関節技は教えられるけれど、アマレスの基本であるタックルだとか、そういうものはやってない。だから俺は自由に変化できるという部分もある。自由に変化して相手できるというのは、ヘンな言い方をすりゃ、俺に基本がないからこそでね。」と語っています。

事実、猪木さんはロビンソン戦で、ゴッチと違いタックルも得意とするロビンソンから、何度かタックルからのテイクダウンを許しています。しかし後年、国際軍団のアニマル浜口との対戦でタックルを見事にバックステップかわし、見事にバービーで捌いてみせています。また、ストロング小林戦やグレート・アントニオ戦では自ら低く踏み込んでサイドに回り、見事に相手をマットに這わせてもいます。

要するに猪木さんは「タックルを正式な型として習ってはいないが、相手の動きに合わせて対応する(捌く、あるいは倒す)ことはできる」ということなのでしょう。

このように猪木さんがプロレスにおける「強さ」を磨く上で、ゴッチから学んだキャッチ・テクニックは大きな武器となりました。しかしその一方で前述の通り、猪木さんは決してゴッチ(キャッチ)一辺倒ではなく、他の強豪達からもプロレスラーとしての技術を学んでいます。

次回③では、ゴッチ以外に若き日の猪木が薫陶を受けた、強豪プロレスラー達について掘り下げていきます。

コメント