2022年6月12日、プロレスラー・武藤敬司がついに引退を発表しました。

今回は、「武藤敬司と闘魂三銃士の時代」〜90年代の新日本プロレスと題して、武藤が新日本プロレスにもたらした”新時代”を振り返ります。

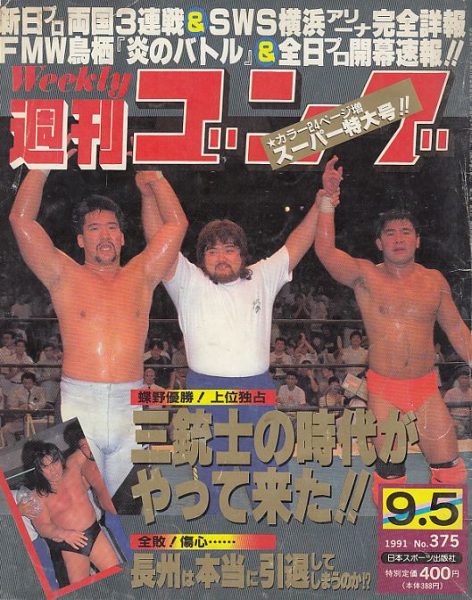

世代交代・闘魂三銃士の時代へ

90年代、まさに昭和から平成に変わったタイミングで、新日本プロレスに大きな世代交代が起こりました。一躍主役に躍り出たのは、武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也の闘魂三銃士。

かねてからアントニオ猪木と「世代闘争」を繰り広げていた長州力、藤波辰爾らよりも、さらに一つ下の世代です。

きっかけは、平成元年(1989年)、アントニオ猪木が参議院議員選挙に初当選し、第一線を退いたこと。

今にして思えば、ここで長州力・藤波辰爾政権時代を経てからのバトンタッチ、ではなく、一気に若い三銃士がリング上の主役になったことが、「全国5大ドーム興行」に象徴される90年代の新日本プロレス隆盛の要因だと思います。

武藤、衝撃の凱旋マッチ

1990年4月27日。東京ベイNKホールで、武藤敬司の凱旋帰国試合が行われました。マサ斎藤&橋本真也組が保持するIWGPタッグに挑むのは、武藤敬司&蝶野正洋組。

この試合で武藤は、これまでの新日本とは違う、明るく立体的で躍動感のある、ド派手な試合を展開。対角線に振っての側転からのエルボー、そしてフラッシュリング・エルボードロップ。ドロップキックもギロチンドロップもどれも打点が凄まじく高く、光輝いて見えました。

そして最後は高い身体能力から繰り出される”ローラー式”の鮮烈なムーンサルトプレスでマサ斎藤からピンフォールを奪い、新王者に。

当時、この試合のインパクトは、とてつもなく大きなものがありました。

次代のエースとして期待された前田日明がいなくなり、いつまでも猪木、藤波、長州らが主役の「マンネリ」展開に多くのプロレスファンが飽き飽きしていた中、武藤は突如現れた救世主に映りました。

武藤は赤いショートタイツにTシャツ姿で入場し、試合前にコーナーに登り観客席に着ていたTシャツを脱いでプレゼント。いまではごく普通のパフォーマンスですが、そんなことをするレスラーは「ストロングスタイル」な新日本には、それまでいませんでした。

以降、武藤は「ときめきのバージンレッド」「セクシャル・ターザン」などの異名と共に、絶対的なベビーフェイスのニューヒーローとして、大人気を博していきます。

ちなみに・・・この試合が行われる直前、私は新宿・京王プラザホテルで開催された「坂口征二・社長就任パーティ」で、帰国直後の武藤選手と会話する機会がありました。

その時、武藤選手はボソッと「オレ、日本でウケますかねぇ・・・」と弱気な発言。私は思わず「ファンは武藤さんにすごい期待してますよ」と励ますも、本人は終始「ホントですか?」と疑心暗鬼でした。

その理由は、前回の凱旋帰国時の”大スベリ”にあったことは、間違いありません。

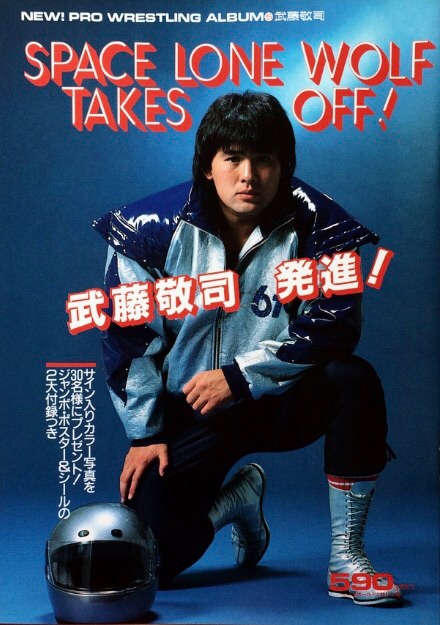

受け入れられなかった「スペースローンウルフ」時代

武藤はこの3年半前、1986年10月にアメリカ武者修行から凱旋帰国。しかしこの時、プロレスファンから支持を得られず(というよりソッポを向かれ)、屈辱を味わっていました。

当時の新日マットは前田率いるUWF勢がリング上を席巻しており、試合もシリアスで地味な格闘技路線。そこに現れたアメリカナイズされた(というよりアイドル路線の)武藤のスタイルは、「軽い」「カッコだけ」に見えたのです。さらにはアントニオ猪木のアイデアと言われるフルフェイスのヘルメットに610(ムトー)マークは、失笑の対象に。

ナウvsニューリーダーの世代闘争では猪木の策略でなぜか1人、ナウリーダー側に組み込まれたことも「過保護なスター候補生」的なイメージを与えてしまい、ファンの反感を買いました。

それでもルックスに似合わず当時、猛威を振るっていたUWF・前田日明の重爆キックや関節技にも一歩も引かず、時に掴み合いのケンカも辞さない向こう気の強さに、大器の片鱗が垣間見えていました。

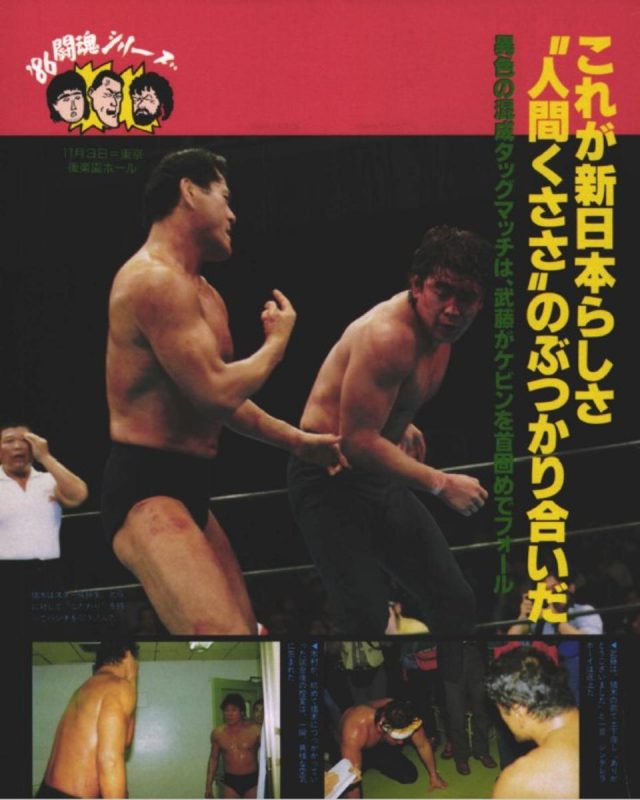

謎の猪木からの”制裁”試合

1986年11月3日には、後楽園ホールでアントニオ猪木&ケビン・フォン・エリックvs木村健吾&武藤敬司というカードが組まれました。

シリーズ最終戦にも関わらず後楽園ホール、さらに当初予定されていた藤波辰爾vs木村健吾のシングルマッチが、藤波の負傷欠場で突如中止になるという大ピンチ。

どう考えても盛り上がる訳もないこの状況、カードで、猪木はお得意の逆転の発想で、ドラマを創りました。

猪木は試合後、武藤をめった打ちの鉄拳制裁。獅子が我が子を千尋の谷に突き落とすかのような仕打ちを受けた武藤は、大流血しながらも、鬼神の表情の猪木に怯まず向かっていきました。

そして・・・空気を読まずひたすら止めに入る木村健吾のセンスのなさには、呆れるだけでした。

雨天の初陣・闘魂三銃士

そして武藤は1988年1月から再び「出直し」の海外遠征に出発。7月にプエルトリコで武藤、蝶野、橋本の3人が合流し、新ユニット「闘魂三銃士」を結成。

その後、3人揃って帰国して7月29日、有明コロシアム大会で初めて「闘魂三銃士」トリオを結成し、メインで藤波・木村・越中組と激突しました。

武藤の入場テーマ曲「ファイナルカウントダウン」で登場した三銃士は、降りしきる雨の中で「やりたい放題」の大暴れ。

結果こそ反則勝ちでしたが、ふてぶてしい態度の三銃士は試合内容でベテラン勢を圧倒。ファンの支持を得ると共に、世代交代のアピールに成功しました。

そこから武藤は再びアメリカに戻り、メジャー団体WCWで大ブレイク。NWA世界王者リック・フレアーと何度も対戦するなど、全米で中継されるTVマッチで大活躍。

こうした活躍が日本でプロレス雑誌などで報じられると、ファンの間で“武藤待望論”が沸き上がります。

1990年4月のベイNKホールでの凱旋帰国試合は、こうした盛り上がりの最中で行われたのでした。

伝説の「第1回G1クライマックス」

この翌年、1991年8月に新日本プロレスは、「真夏の最強決定リーグ戦」と銘打ち、いまに続くG1クライマックスを初開催。

やたらと出場選手が多過ぎる今とは異なり、この時の出場選手は長州力、藤波辰爾、ビッグバン・ベイダー、バンバン・ビガロ、スコット・ノートンに闘魂三銃士のみ。

厳選されたメンバーで「誰が優勝してもおかしくない」(黒星配給係が1人もいない)リーグ戦は、プロレス界では画期的。そしてこの大会で文字通り主役として大活躍したのが、闘魂三銃士でした。

さらにインパクトが大きかったのが、準決勝で橋本を破った蝶野が、この日2試合目となる決勝戦で大本命の武藤も倒し、大穴で優勝したこと。両国国技館は座布団が乱れ飛び、文字通り“大爆発“しました。

闘魂三銃士の中では地味で、橋本と武藤の影に隠れがちな第3の男、蝶野が主役になったことで、闘魂三銃士はさらにスケールアップし、「これからの新日本プロレスは闘魂三銃士の時代」を強く印象付けました。

この第1回大会で、長州やベイダーが優勝していたら…その後の新日の隆盛はなかったかもしれません。

>「第1回G1クライマックス」についてはこちら

「闘魂三銃士」と「全日四天王」

この頃、ライバル団体の全日本プロレスもまた、世代交代を迎えていました。

天龍源一郎がSWSに移籍するという激震に見舞われると、残された三沢光晴が奮起。タイガーマスクを自ら脱いで、川田利明、田上明、小橋健太と共に「四天王」としてジャンボ鶴田、スタン・ハンセンらの壁に挑み、ハイクオリティな試合内容と共に、着実に「結果」を残していきます。

四天王は頻繁にシングルマッチで戦い、タッグで共闘しながら全日マットを盛り上げ、ファンの支持を得ていきましたが、闘魂三銃士はそれぞれがそれぞれの持ち味、カラーを出していきました。

異種格闘技戦なら橋本、ガイジンとの対決なら武藤、蝶野は途中から黒のカリスマとして存在感を発揮。その上の長州、藤波と対決し、下から馳浩、佐々木健介に追い上げられ、さらにはベイダー、ビガロ、ノートン、スタイナー兄弟らの強豪ガイジン勢と対戦。

この複合的、複数スター性による豪華な盛り合わせ的ストーリー展開は、それまでと比べてお得感に溢れていました。

そして主役である三銃士、馳健らがいずれも若く、高い身体能力で明るくスピーディ、溌剌とした名勝負を連発するのですから、人気が出ない訳がありません。

それは一方の全日本プロレスも同様で、90年代前半、全日本は四天王の直接対決で年に6~7回の日本武道館大会でフルハウスを連発。

新日本は横浜アリーナ、東京ドームをはじめ大阪、名古屋、福岡のドームを制覇するビッグマッチを連発。

両団体共に、創立以来の売上記録を塗り替え続ける躍進を見せていました。

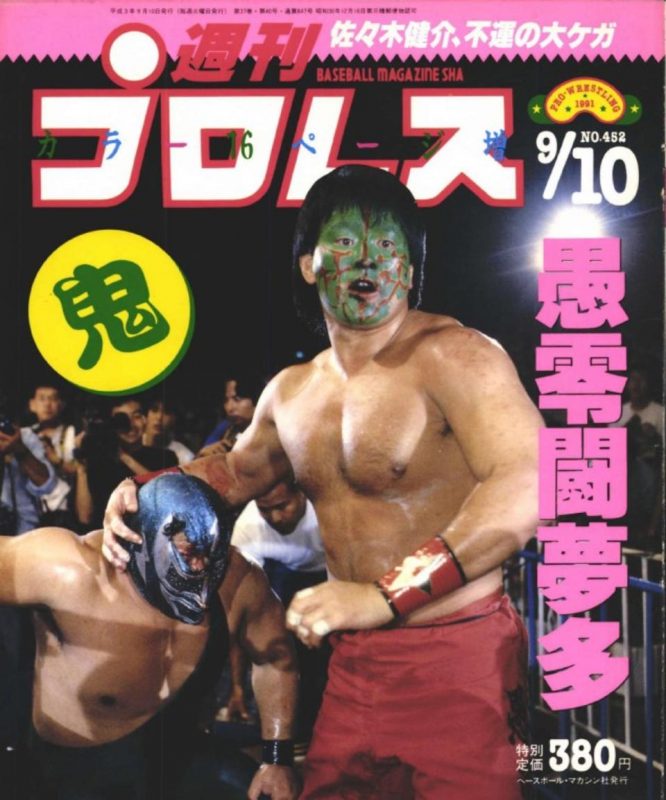

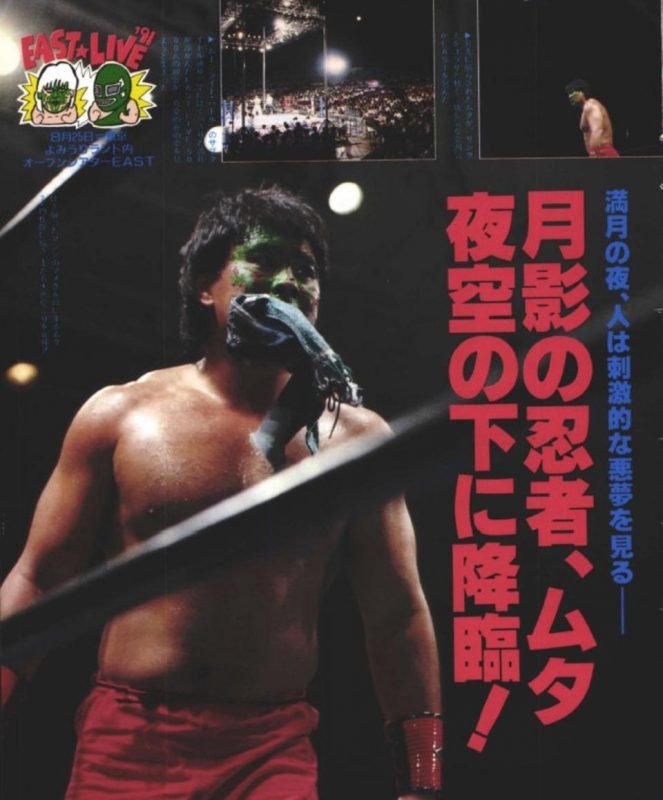

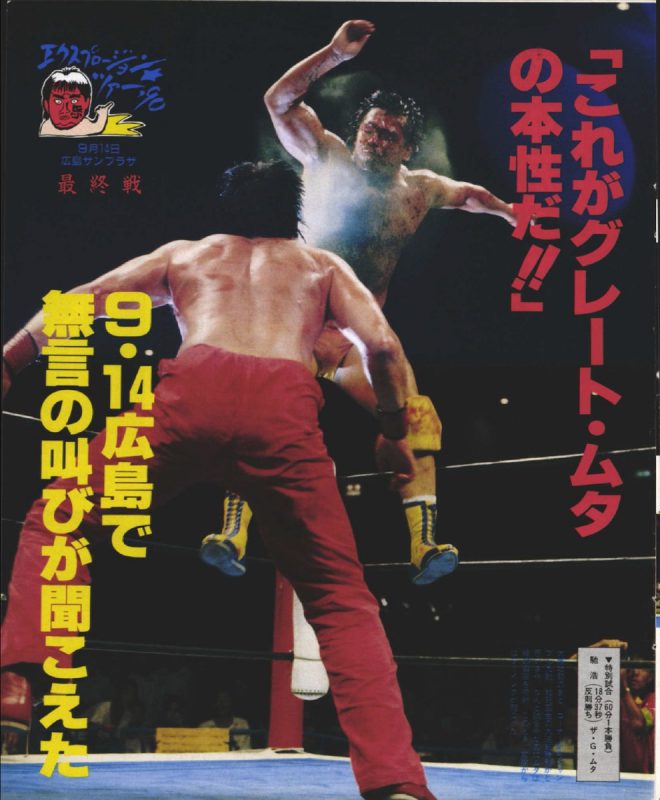

“悪の化身“グレート・ムタ

闘魂三銃士、四天王がいずれも“遺恨“とは無縁の、アスリートチックなプロレスを展開する中で、武藤はもう一つのキャラクターである「グレート・ムタ」で異色を放ち続けていました。

ムタはアメリカ遠征時用のキャラで、武藤自身も「日本では受け入れられない」と考えていたそうですが、日本で披露したところバカウケ。ファンもまた、世代交代していたのです。

武藤は単にペイントしていつもの武藤スタイルで戦うアメリカでのスタイルとは変えて、日本では「悪の化身」として“凶器攻撃、反則上等”のヒールのキャラにチェンジ。

中でも1990年9月に広島で行われた馳浩との大流血戦は大きなインパクトを残し、ムタ人気が爆発。

武藤は素顔とムタの2つのスタイルで、さらにそのステータスをアップさせました。

ムタは毎回、入場から凝った演出が施され、ハルク・ホーガンやアントニオ猪木とも対決。武藤自身も「あの2人とシングルで試合できたことは、すごい財産ですよ」と語っています。

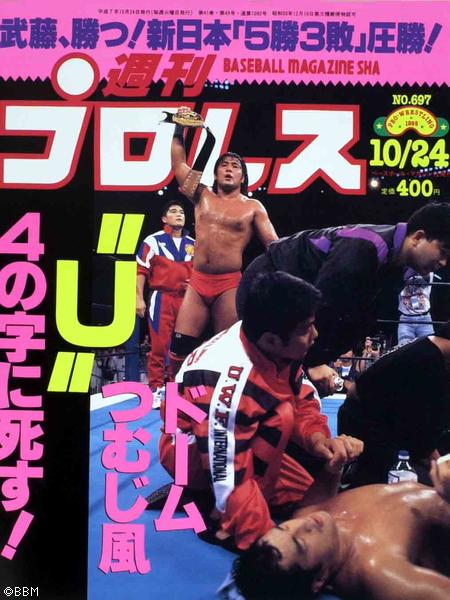

伝説の10.9で「Uを消す」

押しも押されぬ新日本プロレスのエースとなった武藤は、1995年10月9日、東京ドームで開催された「新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面対抗戦」の大将戦で、高田延彦と対戦。

武藤はドラゴンスクリューからの足4の字固めという伝統的なプロレス技で高田を破り、名実ともにプロレス界の頂点に立つと共に宿敵である「UWF」のイデオロギーを粉砕。

「これまでのキャリアを振り返って最も印象に残ってる試合は、やっぱり高田延彦戦。あの試合が俺のステータスを大きく上げてくれたし、あれがレスラー人生のピークだったかもしれない。あの試合があったからこそ、今の俺があるんだよ。あの高田戦こそ、平成30年間のプロレス界で、最も大きな影響を与えた試合じゃないかな。そういうプロレス史に残る“作品”が残せたっていうことは、レスラー冥利に尽きますよ」

>「伝説の10・9」~新日本プロレスvsUWFインター全面対抗戦」はコチラ

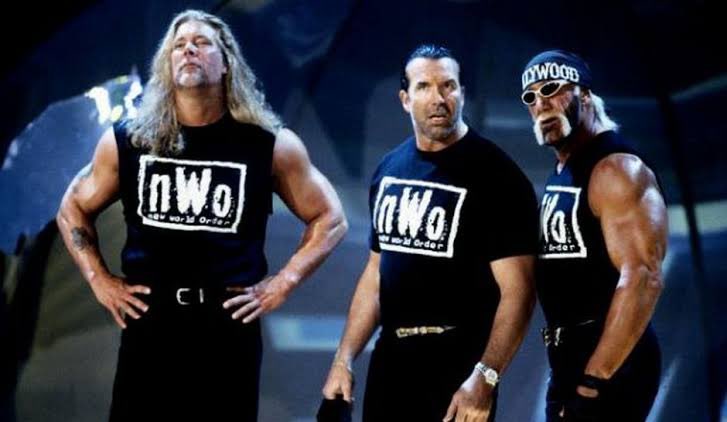

空前のnWoブーム

90年代の武藤敬司と新日本プロレスを語る上でもう一つ外せないのが、蝶野正洋と共闘した「nWo」ブームです。

nWoとは、ニュー・ワールド・オーダー(New World Order)の略称。アメリカWCWで、ハルク・ホーガン スコット・ホール、ケビン・ナッシュらにより結成されたユニットです。

その後、蝶野正洋が日本に「輸入」。「日本支部」的な軍団としてnWoジャパンが設立され、紆余曲折を経て武藤敬司も加入すると、完全に新日本プロレスの主役の座をかっさらい、タイトルを軒並み奪取して「黒い旋風」を巻き起こします。

nWoはアメリカに続いて日本でも爆発的ブームとなり、プロレスファンではない一般層にまで浸透。

ピークの1997年度にはTシャツだけで6億円、総額で約43億円の経済効果があったと言われます。

全日本プロレスへ電撃移籍

2000年に入ると、1999年の「1.4事変」以降、復権してきたオーナーのアントニオ猪木の「格闘技路線」への反発から、武藤は2002年、小島聡、ケンドー・カシンおよび新日本プロレスのフロントスタッフの一部と共に新日本プロレスを突如退団。2月26日に全日本プロレスに移籍しました。

武藤は天龍源一郎に勝利し、全日本の至宝・三冠ヘビー級王座を奪取。太陽ケアとのコンビでIWGPタッグ王座、世界タッグ王座を奪取し、史上初の六冠王者となりました。

天才・武藤敬司の功罪

以上、駆け足ではありますが、プロレスラー・武藤敬司がもっとも輝いていた90年代の足跡を振り返りました。

本人が言うように、いまの新日本プロレスの主力選手はアントニオ猪木ではなく、藤波、そして武藤に憧れて入門した選手がほとんど。若い選手たちはどこかで武藤の影響を受けているレスラーだらけなのは、間違いありません。

アントニオ猪木の「直系」であり、まだ影響の色濃い時代に若手時代を過ごしたレスラーにも関わらず、アメリカマットで吸収した独特のセンスとスケール、そしてなんといっても高い身体能力を活かしたダイナミックなプロレススタイルで、他の日本人レスラーにはない陽性の輝きを放っていました。さらにその一方で、若手時代からバックボーンである柔道の技術を活かし、道場でのグラウンドスパーでも無類の強さを誇っていたと言われています。188Cmのガタイであれだけ跳べる上に、寝技も強い、そしてどんな大物相手にも怯まずハートまで強いときたら、それはもう”天才”としか言いようがありません。

そしてその武藤ら三銃士は、機会にも恵まれました。新弟子時代に前田らUWF勢、長州らジャパン勢がごっそり抜け、後にその連中がほぼ全員出戻りで苦労しましたが、またもUWF勢が抜け、そして後を支える長州、藤波らの”英断”で新日本マットの主役の座を若くして任されました。これは天龍が抜け、鶴田が病欠した四天王も同じくです。

にも拘らず、2000年代のプロレス界の低迷は、三銃士と四天王が「主役として」いつまでも、上に居座り続けたことにあったと思います。

もっともその次の「第三世代」がイマイチ過ぎたのも大きいですが、中邑、棚橋、内藤らの世代が出てきてもまだ武藤は「格の違い」を見せつけようとし過ぎました。

プロレスがいくらノスタルジック色が強い、特殊なジャンルとはいっても、やはり主役は30代のレスラーが務めて、溌溂としたハードヒットをやってナンボだと思うのです。

コメント