1974「最強タッグ戦」からの派生で、今回はアントニオ猪木と、「鉄人」「20世紀最高のプロレスラー」ルー テーズとの関係についてご紹介します。

初対決

鉄人ルー テーズは1916(大正6)年生まれ、アントニオ猪木は1943(昭和18)年生まれですので、実に27も年の差があります。

両者は日本プロレス時代にたった一度だけ、シングルで対戦。

1962(昭和37)年5月3日、鹿児島市体育館で行われた第4回ワールドリーグ戦公式戦。8分3Rという試合形式でした。

このときテーズは無冠の46歳ですが、まだまだ全盛期の強さを維持していました。対する猪木はデビューから1年7カ月、19歳です。

猪木は憧れのテーズに一泡吹かせるつもりで果敢に挑みますが何もさせてもらえず、最後はテーズのバックドロップと並ぶもう一つの必殺技、現在のパワーボムの原型といわれるパイルドライバーで1R4分45秒、完敗を喫します。

テーズはまだ新弟子だった若き猪木の素養を高く評価し、テーズに体型もよく似通っていた猪木は「20世紀最高」と称されたテーズが、ずっと憧れの存在でした。

”鉄人”ルー テーズとは

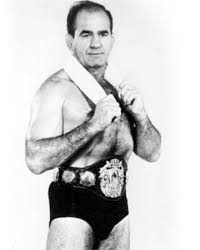

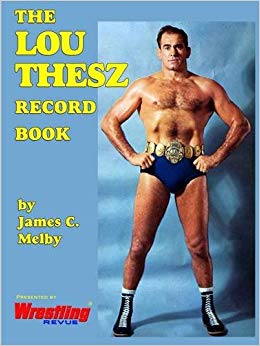

”鉄人”ルー・テーズは、1916年4月24日生まれのハンガリー系アメリカ人。プロレス デビューは1933年、テーズ16歳の時でした。

1980年代前半まで、プロレス界で世界最高峰とされたNWA(ナショナル レスリング アライアンス)世界ヘビー級選手権。テーズはこのベルトができた時からトップレスラーでした。

NWA世界王座は「旧」と「新」があり実にややこしいのですが、かいつまんで説明すると、テーズは計6度この世界王座を獲得していて、最長期間では1948年から1955年までの実に8年間、引き分けを挟み「936連勝」という伝説の持ち主です(連勝記録について、ご本人は事実ではない、と否定されているようです)。

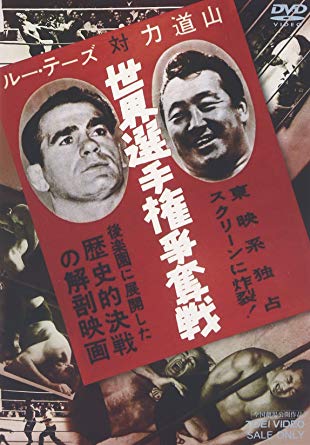

初来日は1957年10月、日本プロレスで力道山とNWA世界ヘビー級選手権を2回。このうち初戦は後楽園球場で行われた、ビッグマッチでした。

「猪木の師である力道山が憧れ、目標としていた世界最強の男がテーズ」ということです。

テーズはその後、何度も王座に返り咲き、1966(昭和41)年、ジン キニスキーに敗れるまでNWA世界王者でした。

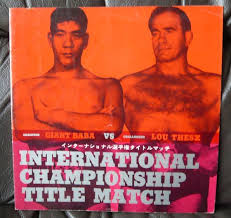

そしてこの1966(昭和41)年には、力道山亡き後の日本プロレスに特別参加し、ジャイアント馬場の持つインターナショナル ヘビー級王座に挑戦。結果は馬場がテーズから2ピンフォールを奪っての防衛でした。

その後、1967(昭和42)年には国際プロレスに参戦。ラガーマンから鳴り物入りでプロレスに転向し、TBSがエースに、と期待したグレート草津を必殺のバックドロップ一発で失神KO。

そして、セミリタイアとなっていたのを撤回して、新日本プロレスに参戦したのが1974(昭和59)年、ということになります。

後に世界チャンピオンに何度もなったレスラーはハーリー・レイス、リック・フレアーなどたくさんいますが、テーズは「別格」なのです。

NWA世界チャンプの「タフさ」とは?

全米各地(時には日本、メキシコ、プエルトリコなどの海外も含む)のNWA会員のプロモーターのテリトリーを転戦し、その各地区のローカルチャンピオン、スターレスラーと分刻みのスケジュールでアウェーの地での防衛戦がひたすら続き、底なしの体力と、強靭な精神力が要求されます。

そして、各地のスターレスラーに華を持たせ、決して圧勝してはならず、苦戦してみせながらの防衛戦をしなければなりません。

そして、中には調子に乗って「仕掛けて」くる相手に対して冷静に「対処」するだけの実力と、そうならないための「尊敬」を集めておかなければならない訳です。

加えて、テーズの時代は3本勝負がほとんどで、1本は相手にくれてやりますが、決して2本、さらに「2ピンフォールは決して与えない」ことで知られていました。

それ故に、既に世界チャンピオンから降りた時期とはいえ、馬場が「テーズから2本取った」というのは、スゴイことなのです。

これは馬場をライバル視していた若き猪木にとって、決して見過ごせない事実だっただろうと思います。

アントニオ猪木vsルー・テーズ

猪木とテーズは、「世界最強タッグ戦」のちょうど1年後の1975(昭和50)年、猪木の持つNWF選手権にテーズが挑戦する形で、再び合間見えることになりました。

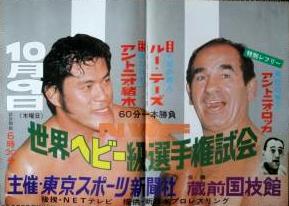

1975(昭和50)年10月9日 東京 蔵前国技館

NWF世界ヘビー級選手権試合 60分1本勝負

アントニオ猪木vsルー・テーズ

特別レフリー:アントニオ・ロッカ

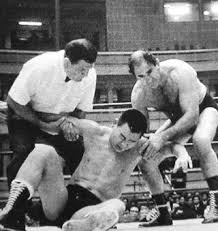

結果は猪木のフォール勝ち、タイトル防衛でしたが、試合展開では31歳の猪木は59歳(!)のテーズに、キリキリ舞いさせられます。

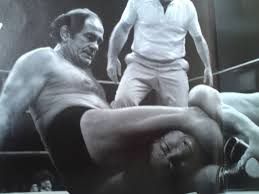

試合開始直後、不用意にヘッドロックを「取らされて」テーズのぶっこ抜くバックドロップ一閃!あまりの速さと衝撃に、カウント後にジワジワとどよめきが上がるのがリアルです。

カサにかかって攻め込むとロープ際で身をかわされて強烈なヒジ打ち。

リング下から慌ててリングに戻ろうとするとこれまた強烈な正面飛びドロップキック…。

あの、インサイドワークに長けた猪木が、まるで若手のように、いいようにやられる様は衝撃的でした。

私はこの試合を見て、後の猪木が若手に「プロレスはロープ際が勝負」とアドバイスしていた理由が、よくわかりました。

そしてそんなテクニックの前に、テーズの構えがすごいんですよね。

リングの中央でベタ足、内股の両脚を開いて腰を落とし、両手をスッと前に出して構えられると、どう入っても投げられるかグラウンドに引きづりこまれそうで、容易に近寄れない迫力があり、まさに達人の域。

腕力(かいなぢから)も、シザーズなどを繰り出す脚力も見るからに強力で、テーズのレスリングの強さは素人目にも異常です。

この試合のテーマは「猪木が本家テーズをバックドロップで投げられるか?」というものでした。その試みは一応、成功しますが、威力も美しさも本家の前では霞みます。

さらにフィニッシュは気兼ねしたのか、バックドロップではなくサイドに抱えてブリッジでホールドするレア技。この決まり具合がいまひとつで、この試合の評価があまり高くないのは、両者の年齢差と共に、この不細工なフィニッシュに要因があると思います。

しかし、そんなフィニッシュや勝ち負けは別として、試合運びと細かな技術には見るべき点だらけ。

この試合も猪木vsロビンソン、最強タッグ戦と並ぶ「近代プロレスの教科書」として、ぜひ一度ご覧なることをオススメします。

その後のテーズ

ルー・テーズは1980年代には全日本プロレスでルーテーズ杯争奪リーグ戦のレフェリーを務め、ジャンボ鶴田に”ヘソで投げる”バックドロップを伝授。

1985(昭和60)年には東京体育館で行われたアントニオ猪木vs藤波辰巳のIWGPヘビー級選手権の特別レフェリーを務め、1990年にSTF(ステップ オーバー トーホールド ウィズ フェイスロック)を伝授した孫世代の蝶野正洋との試合で正式に引退。

その後もUWFインターナショナルで立会い人を務めるなど、日本マット界と関わりを持ち続けました。

2002年4月28日、86歳で逝去しました。

合掌

完

コメント