1970年代後半から80年代中頃までの空前の“新日本プロレス ブーム”は、リング上の猪木、タイガー、藤波、長州らの戦いはもちろんのこと、それを支えた「リング外の立役者」がたくさんいました。

このblogにもたびたび登場するTV中継番組「ワールドプロレスリング」古舘伊知郎アナウンサー、解説の東京スポーツ桜井康夫さん。

アリ戦やタイガーマスクなど数々の企画を実行した過激な仕掛け人 新間寿 新日本プロレス営業本部長 兼 マネージャー。

そしてもう1人。ある意味で最重要人物が、今回ご紹介する作家 村松友視さんです。

●プロレス3部作

村松友視さんは1980(昭和55)年の「私、プロレスの味方です 金曜午後八時の論理」を皮切りに、「当然、プロレスの味方です」「ダーティ・ヒロイズム宣言」の“プロレス3部作”を立て続けに刊行。

それ以外にも

「ファイター 評伝アントニオ猪木」

「男はみんなプロレスラー」

「村松友視のプロレス塾」

などのプロレス関連著作があります。

●プロレスの「見方」を説く

村松友視氏は執筆の動機を「この当時、プロレスの位置づけは決して人に褒められたものではなく、特にインテリ層は“ろくなものではない”“大人にプロレスの話なんかできない”と捉えるのが一般的でしたね。だから僕はプロレスを“味方して”クローズアップした本を書いてみたくなったのです」と語っています。

村松友視氏はそれまでにない「プロレスを知的に語る」書籍で作家としてデビューし、1982(昭和57)、「時代屋の女房」で第87回直木賞を受賞。時系列では後付け(←ココ重要)ですが、「直木賞作家がプロレスを語る」という世間的なお墨付きが、その説得力を増しました。

●プロレスの「扱い」

世界的にみても、プロレスはブルーワーカー、肉体労働者階級の娯楽であり、インテリが愉しむものではありません。

本場アメリカでは早くも1930年代にはスポーツではなくショー、と認知され「褒められたものではない」どころではなく、「プロレスなんか観るヤツは低学歴、低所得層、低俗」という差別、蔑視レベルのジャンルです。

日本においても1952(昭和27)年の初興行から「プロレスリングとはスポーツではなく筋書きのあるショウ」と騒がれ、1954(昭和29)年の力道山vs木村政彦戦でダーティなイメージが付き人気が低迷。その後、さまざまな企画や馬場、猪木の活躍で相変わらず高い人気を誇っていながらもNHKや朝日新聞などからは「完全無視」される存在となっていました。

ところが、1980年の村松友視氏の登場により、日本の「プロレス観」が独自に深化していくのです。

●vs世間

故 伊丹十三氏はこの「私、プロレスの味方です」を「この本は、徹頭徹尾“ものの見方”についてしか語ってない」 と評しました。

村松友視氏は「プロレスはスポーツでも演劇でもないジャンルの鬼っ子」と定義した上で「クソ真面目に見る」必要性を語ります。

勝ちか負けか、真剣勝負か八百長か、スポーツは上で見世物は下、真剣勝負は偉くて八百長は詐欺…という具合の「シロかクロの二元論」的にしかものを見ない“世間”に対して、「プロレスは存在自体がファジーで虚実入り混じりのグレーなジャンル。固定観念を捨てて複眼的に、自己の価値観に基づいてマジメに見れば見るほど、プロレスは奥深くて面白い」と説いてみせたわけです。

「しょせん、たかが」から「されど」への転換です。

プロレスが好き、面白いと思っていた層(当時はマニアとかいう言葉はなく「通」「シンパ」と言われた人たち)は、漠然としたプロレスの愉しみ方、奥の深さを氏によって言語化してもらうことで、「そうそう、そうなんだよ」と大いに共感しました。

●過激なプロレス

もっとも、村松友視氏が「味方」するのは、プロレス全体ではなくて、アントニオ猪木のプロレス。

氏はそれを“過激なプロレス”と評します。

この“過激”というワードは1970代初頭の浅間山荘、爆弾テロ、ハイジャックの“過激派“など、ネガティブな意味合いで使われていた言葉でしたが、村松友視氏は“プロレスの決まりごと”から、はみ出したものがあると思わせる試合、本身(真剣)の殺陣(たて)のようなもの、を敢えて「過激なプロレス」と名付け、ジャイアント馬場に代表されるそれ以外を「プロレス内プロレス」と区別しました。

氏はそれ以外にも「凄味」「殺気」「間合い」「気配」といった独特なワードを駆使して、“過激なプロレスの見方“を説きました。

その理由を氏は「プロレスの世界はこういうものだと位置づけ、誰もが語れて、向き合いやすいものとするため」と語っています。

中でも「自身の肉体を犠牲にしながら、男のロマンを体現して大衆にカタルシスを与える」猪木プロレスを評した“過激なセンチメンタリズム”は、古舘アナも実況で多用していました。

“過激なプロレス”はテクニック論としての“ストロング スタイル“と対をなす、猪木 新日本プロレスのキーワードです。

●日常に潜む「プロレス的なるもの」

村松友視氏の書籍において、明確な記述があったかどうかは忘れましたが、私的には“プロレス的なもの“を“八百長“と忌み嫌うクセに、日常の社会生活では「忖度」や「顔を立てる」ことを好む、日本人の矛盾を指摘する点、が痛快でした。

「大して親しくもない人の葬式で悲しそうな顔をしてみせる行為」

「上司に怒られて悪いと思ってないクセにすまなそうな顔をする行為」

なども立派な「プロレス」で、いずれも円滑な社会生活に欠かせない振る舞いなのです。

また、

「会社に与えられた作業、処理を黙々とこなすだけの”サラリーマン内サラリーマンばかりの会社員”に対して、それをハミ出して貢献としての仕事をする“過激”さこそがプロ」というのは、オトナになった私の「仕事に対するスタンス、プロ意識」に多大な影響を与えました。

このようにプロレスは遠い、自分と無関係な世界ではなく、日常と隣接したものだ、といった定義付けは、目から鱗で画期的でした。

●村松流「プロレスの見方」の功罪

この本以後、(インテリ層を含む)世間で「プロレスを文化的に語る」という事が許されるようになりました。

村松友視氏の「プロレスの見方」は古舘アナの実況にもたびたび引用されて世間に広く普及し、週刊ファイト 井上義啓編集長、ターザン山本編集長時代の週刊プロレスから派生した「語るプロレス」「文学的プロレス論」などの論理的支柱ともなりました。

一方で「プロレス内プロレス」と評されたジャイアント馬場の全日本プロレスはネガティブなイメージがつき、「猪木 新日本プロレスは過激、あっちは予定調和」的な“選民思想”“排他思想”にもつながり、猪木派vs馬場派の対立がますます鮮明になりました。

村松友視氏ご自身も「プロレスファンからは“以前から思っていたことをよく書いてくれた”などの声が届きました。ただ、本のタイトルがプロレスの味方と言いながら猪木さんの味方をする内容でしたので、馬場さんのファンからは反感も買ったようです」と語っておられます。反感どころか憎悪に近い感情だった気がします(笑)

●なぜ馬場ではなく猪木なのか

村松友視さんは力道山vs木村政彦戦を生観戦した世代。村松さんが馬場ではなく猪木に肩入れしたのは、本流ではなく支流、異端への判官贔屓、というだけではありませんでした。

力道山特有の“怒りのプロレス”と同じ匂いを猪木に感じたから、ではないかと思います。

力道山が立ち上げた日本のプロレスの華やかな、グローバルなスケール感を引き継いだのがジャイアント馬場で、アントニオ猪木はパッションであるとか情念、隠微な雰囲気と、そして文字通り“闘魂”を引き継いだのです。

●名著「ファイター 評伝アントニオ猪木」

私が村松友視氏の著書で最も好きなのがこの本です。

おそらく(「プロレスの味方です」シリーズのように文庫化されたものに比べ)読んだ事のある人は少ないと思いますが、「アントニオ猪木という生き物」を理解するのに、非常に良い本です。

この時期、多くの「プロレス本」が出版されましたが、この「ファイター 評伝アントニオ猪木」と、新間寿氏、櫻井康雄氏、竹内宏介氏による「リングの目激者」の2冊が、私にとっての“バイブル”です。

当時、この2冊を読んだか否か、で「プロレスとアントニオ猪木の捉え方」が大きく異なる気がします。

「ファイター〜」で村松友視氏は猪木と共に原点の地、第二の故郷ブラジルを訪れ、母上にお話を聞いたり、なんとアントン ハイセルの工場まで訪問しています。正確な記述は忘れましたが、「アントニオ猪木という人は底抜けの好奇心でフルスロットルに人生を楽しんでいる」みたいな事が書かれていた記憶があります。猪木の持つ独自な世界観や、底抜けに明るいスター性と魔性、そしてその奥にある純粋性の謎を探る一冊でした。

そしてやがて来る猪木の引退について、“ズタズタに敗れた猪木の闘った相手は、10年前のアントニオ猪木自身だった“という小説が印象深い一冊です。

●近年、プロレスに“復帰“

村松友視氏は1982年の「ファイター 評伝アントニオ猪木」でプロレスについての断筆を宣言。

2000(平成12)年に評伝「力道山がいた」がありますが、長くプロレスに理屈づけするような文章は封印しておられました。

ところが近年、およそ35年ぶりに、プロレス関連書籍が刊行されました。

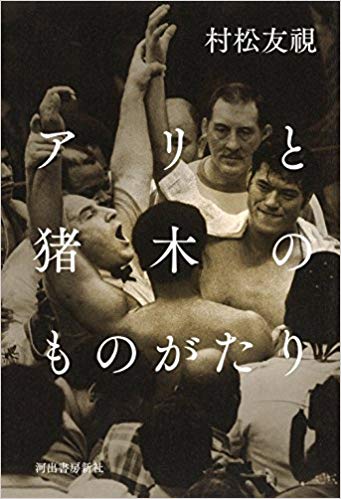

「アリと猪木ものがたり」(2017)

「猪木流 – 過激なプロレスの生命力」(2018)

その理由について村松友視氏は「直接のきっかけは昨年、アリが亡くなったことですが、ずっと僕の中で“忘れ物”のようにひっかかっていた。(デビュー作の)『私、プロレスの味方です』はプロレスに対する世間の上から目線(蔑視)と対極のスタンスに立って書いたんですが、この試合については“なでる程度”にしか触れられなかった」「それは当時、まだサラリーマン(出版社編集者)だった僕が、世間の批判や嘲笑という価値観に刷り込まれてしまい、反論すべき言葉を持ち得なかった、及び腰になっていたからです。物書きとして、書くべきことを書かなかったという“後ろめたさ”が僕の中にずっとありました」と語っておられます。

年齢的にもおそらくはこれが最期になる猪木との再びの競演は、かつての“村松プロレス世代“にとって嬉しい出来事でした。

「vs世間」というテーマ自体がもはや意味をなさなくなった現在のプロレスを「ただただ楽しく」シンプルに愉しむファン達は、これらの書籍をどう捉えるのでしょうね。

完

コメント